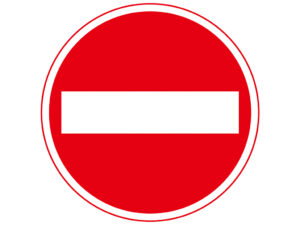

規制標識「車両通行止め」とは? 意味・覚え方は?

「道路の往来を禁止しているので、これ以上進んではならない」という意味

車(自動車、原動機付自転車、軽車両)は、規制標識「車両通行止め」の先の道路をどの方向からも通行することはできません。

沿道に住居やオフィスがある場合でも、通行は禁止となります。

時間制限を設ける補助標識が一緒に設置されていることが多いので、以下の実例を見てみましょう。

規制標識「車両通行止め」の実例

例:時間指定の「車両通行止め」

規制標識「車両通行止め」

補助標識「自転車・原付を除く 16-18」

規制標識「車両通行止め」と補助標識「自転車・原付を除く 16-18」があるため、「自転車・原付」以外の車は、16~18時の間はどの方向からも通行することができません。

端的にいうと、毎日16~18時の間は、一般的な車とバイクは通行不可、原付と自転車は通行可能、ということになります。

例:時間指定の「車両通行止め」

規制標識「車両通行止め」と補助標識「日曜・休日・学校休業日を除く 7-9」があるため、「日曜・休日・学校休業日」以外の日の朝7~9時の間は、車はどの方向からも通行することができません。

本例は、学校近隣の道路で、平日朝の登校時間の車の往来を制限するための標識です。一般的なカレンダーの場合、下記となるでしょう。

| 日曜 | 休日 | 学校休業日 (祝日・土曜など) | 平日 |

|---|---|---|---|

| 通行可 | 通行可 | 通行可 | 朝7~9時は通行不可 |

注意点1

沿道に車庫のある近隣住民も、車の通行不可となります。

規制対象は車(自動車、原動機付自転車、軽車両)なので、自転車も通行禁止となります。

注意点2

車の通行禁止の時間・区域でも、確実に車が通らないわけでありません。学校職員の通勤車両、清掃車、郵便車、工事車両、緊急車両などが通行する場合があります。また、誤って侵入してしまう車両もあるでしょう。

例:車両・時間指定の「車両通行止め」

規制標識「車両通行止め」

補助標識「指定車・許可車 原付・自転車を除く 16-18」

規制標識「駐車禁止」

規制標識「車両通行止め」と補助標識「指定車・許可車 原付・自転車を除く 16-18」があるため、「指定車・許可車・ 原付・自転車」以外の車は、16~18時の間はどの方向からも通行することができません。

端的にいうと、毎日16~18時の間は、一般的な車とバイクは通行不可、原付と自転車は通行可能、ということになります。

「指定車」は緊急車両など、「許可車」は警察署長から通行許可証を得た車両で、どちらも特殊なケースとなり、16~18時でも通行可能となります。

よくある質問

「車両通行止め」は軽車両・自転車も対象

運転免許が必要ないためうっかりしがちですが、自転車は軽車両にあたるため、歩行者ではなく車に分類されます。

特別な制限記載がない限り、自転車を含む軽車両も、規制標識「車両通行止め」の対象となります。

「車両通行止め」は原付・バイクも対象

原動機付自転車やバイクはもちろん、規制標識「車両通行止め」の対象となります。

「車両通行止め」の道路に家がある場合

「車両通行止め」の道路沿いに家がある場合でも、指定された時間内は車の通行は禁止となります。

指定時間が過ぎるまで、車の乗車は控えなければなりません。

規制標識「車両通行止め」と「車両進入禁止」の違いは?

近日公開予定