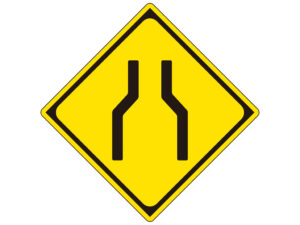

「幅員減少(212)」とは?

概要

「幅員減少(212)」(ふくいん-げんしょう)は、道路の幅が前方で狭くなる箇所に設置される警戒標識です。黄色地の菱形に中央が細く示された図柄が描かれており、国土交通省「道路標識設置基準」では「交通流が変化する場合」のひとつとして取り上げられ、“幅員が減少する区間”を運転者に事前通知する標識とされています

意味

「幅員減少(212)」(ふくいん-げんしょう)は、「進行方向の道路が狭くなり、通行障害や車線の減少が予想される」状況を運転者に警告します。

たとえば両側歩道がなくなったり、中央分離帯が消失するような場所に多く用いられ、幅が狭くなることで車両同士のすれ違いが難しくなることを知らせ、安全運転を促す役割があります。

「幅員」は「ふくいん」と読みます。「幅」は「はば」と読み、道路や船などの横幅を意味します。

運転者が注意すべきポイント

- 速度調整:狭い道路では十分な側方空間がないため、標識を見たら速やかに減速し安全運転態勢を整えてください。

- ハンドル走行位置:中央寄りに走行して接触を避ける、または必要に応じて路肩寄りに寄るなど、車幅感覚を意識した運転が求められます。

- 対向車配慮:狭小道路でのすれ違いでは、互譲やタイミング調整が必要であり、相手の挙動を注視しながら走行しましょう。

実例

踏切内で道路幅が狭くなるのを示す「幅員減少(212)」

住宅街で道路幅が狭まることを示す「幅員減少(212)」

よく似た標識との違い

当標識:幅員減少(212)

「進行方向の道路が狭くなり、通行障害や車線の減少が予想される」状況を運転者に警告します。

車線数の減少とは特に関係がありません。

車線数減少(211)

車線数そのものが減ること(例:二車線→一車線)を警告します。

道路自体の幅が狭まることは示していません。

それぞれの詳細はこちら

設置される場面

- 両側歩道がなくなり生活道路と接続する箇所

- 橋梁道路で中央分離帯が消える箇所

- 緊縮した古道や整備されていない狭い市道/林道など、幅員が著しく狭くなる区間に設置されるのが一般的です。

法的根拠と標識番号(形式情報)

標識番号:幅員減少(212)

根拠法令:「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」および「道路標識設置基準」による明文化